令和7年度の「ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)」の公募要件は、昨年度同様、1カリキュラム等開発・実践、2教師教育の推進、3多様なステークホルダーとの協働による人材育成の3つに分類されています。令和7年度は、19件の応募に対し、本学の活動も含め11件が採択されました。

本学は、文部科学省の「SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業」に採択され、「概念型カリキュラムによるESD地域展開を支える4領域連携モデル」プロジェクトを推進しています 。この取り組みは、事業分類の「(1) カリキュラム等開発・実践」として位置づけられています 。

【4領域連携モデルで地域に貢献】

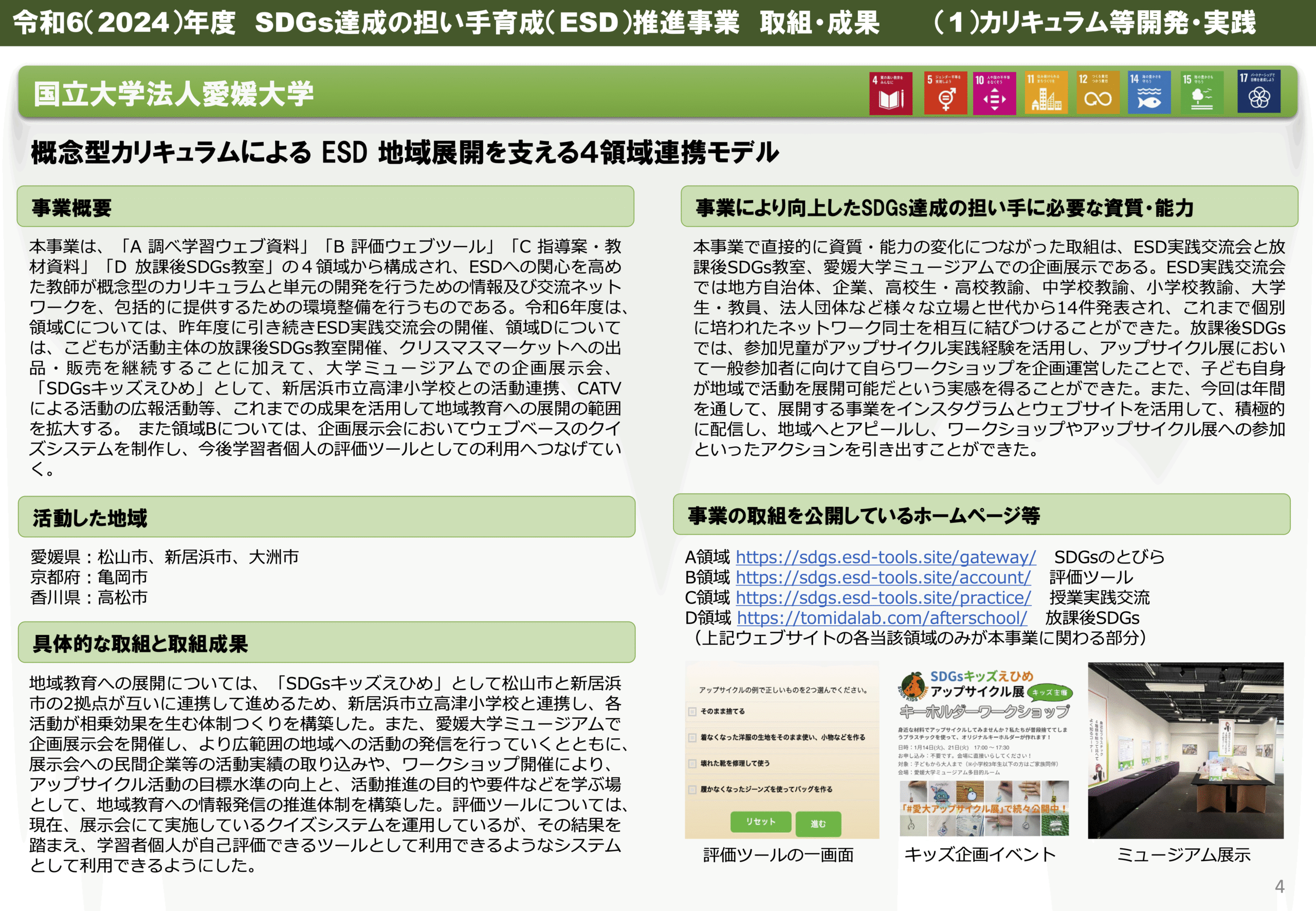

本学の事業は、ESD推進のために「A 課題ウェブ資料群」「B 評価ウェブツール」「C 指導案・教材資料」「D 放課後SDGs教室」という4つの領域を連携させることを核としています 。これらの領域から構成される概念型カリキュラムの単元開発と実践を行うとともに、地域教育への展開と連携の強化を図っています 。

【令和6年度の具体的な活動と成果】

令和6年度は、愛媛大学、愛媛大学ミュージアム、そしてユネスコスクールが連携し、松山市、新居浜市、大洲市、京都市、香川県高松市といった複数の地域で、ESD活動の拠点づくりと地域活動の推進を行いました 。特に、放課後SDGs教室「SDGsキッズひめ」の活動が充実し、学生による模擬授業やクリスマスマーケットへの出店、地元企業との連携など、様々な実践を展開しています 。また、事業の展開としては、ウェブベースのダイナモジュールを企業展示会において活用し、学習習得個人の評価ツールとともに、地域の教育現場への普及啓発と推進体制の強化に利用されています 。これらの活動を通じて、参加者はESD交流会やワークショップでアップサイクル実践や課題解決を行い、「自ら課題を見つけて解決を図る」といったSDGs達成に必要な資質・能力を引き出すことができています 。

本学は、地域全体でSDGs達成の担い手を育む教育活動を継続し、その成果をウェブサイトで公開しています。

活動の内容は以下を確認ください。

関連サイト:文部科学省SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業

https://www.mext.go.jp/unesco/018/index.htm