令和6年度の「ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)」の公募要件は、1カリキュラム等開発・実践、2教師教育の推進、3多様なステークホルダーとの協働による人材育成の3つに分類されています。令和6年度は、21件の応募に対し、本学の活動も含め11件が採択されました。

本学では、「概念型カリキュラムによるESD地域展開を支える4領域連携モデル」というプロジェクトを進めており、令和5年度は特に「担い手に必要な資質・能力」の向上を図る事業として成果を上げました。この事業は、SDGs達成の担い手を育む教育活動(ESD)を実施・支援するもので、非営利目的の活動が対象となっています。

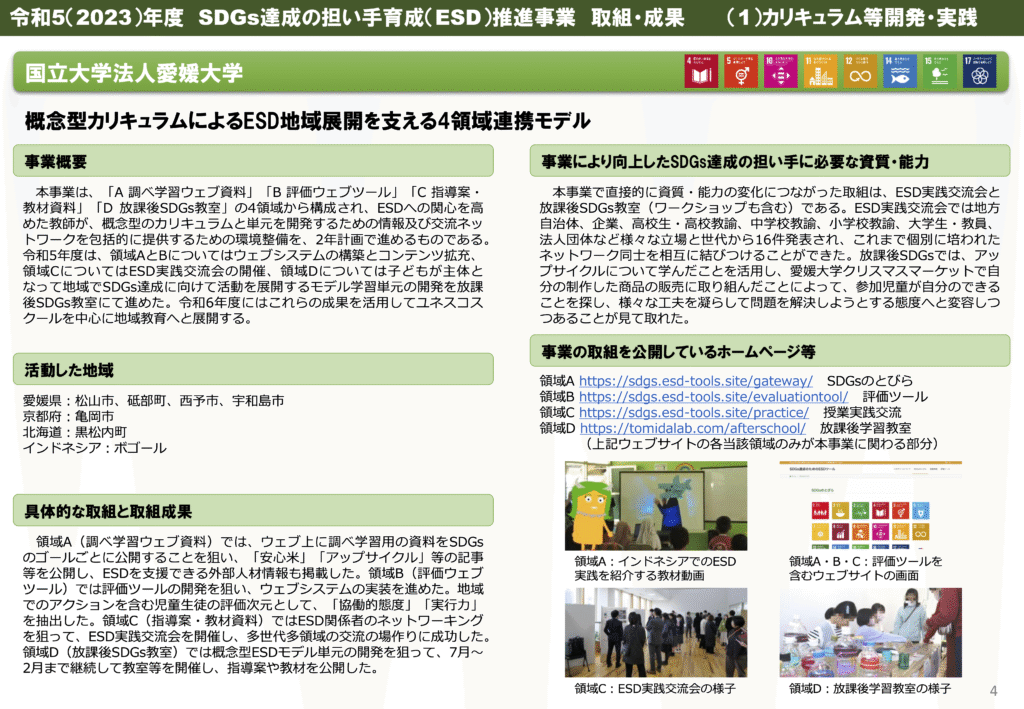

本学のプロジェクトは、ESDを推進するための4つの領域 A 課題ウェブ資料群、B 評価ウェブツール、C 指導案・教材資料、D 放課後SDGs教室、の連携に焦点を当てています。これらの領域からカリキュラムと単元を開発するとともに、情報及び交流ネットワークを形成し、地域に展開するための基盤整備を2年間で進めています。特に2023年度は、愛媛大学とユネスコスクールを中心とする地域の教育現場との連携に注力し、成果として以下のような取り組みを実施しました。

【資質・能力の可視化】

教員や生徒等に対するESD交流会やワークショップを実施し、「ひらめき」「解決しようとする態度」「変容しつつあること」といった、担い手に必要な資質・能力の獲得状況を把握しました。

【教材・指導案】

SDモデル単元を開発し、指導案や教材を公開しました。

【地域域連携】

愛媛県や京都市、北海道、インドネシアといった国内外の地域において、ユネスコスクールや大学、教育委員会など多様な関係者との連携を深めました。

【ウェブコンテンツ】

領域A(課題ウェブ資料群)では、SDGsの調査学習に役立つ外部人材情報を掲載し、領域B(評価ウェブツール)では評価ツールを掲載、領域C(指導案・教材資料)ではESD交流実践の様子を公開、そして領域D(放課後SDGs教室)では放課後SDGs教室の様子が公開されました。

これらの活動を通じて、愛媛大学は地域に開かれたESDの学習モデルを開発し、その成果を広く発信しています。

活動の内容は以下を確認ください。

関連サイト:文部科学省SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業

https://www.mext.go.jp/unesco/018/index.htm