私たちは、普段買い物をするときにスーパーやドラッグストアなどを利用しています。では、そのお店に並んでいる商品は、一体どのようにして考えられているのでしょうか?

ID-POSデータ分析サービス

日立システムズは「ID-POSデータ分析サービス」というデータサービスを提供しています。

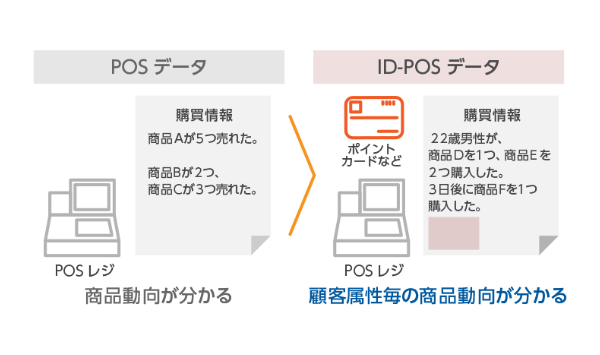

POSというのは、Point Of Sale(販売時点情報管理)の略で、それぞれの商品が、いつ、いくらで、何個売れたか、という情報を管理するものです。ID-POSは顧客のID(個人を識別するための番号)が紐づいたPOSデータをデータソースとしています。

このサービスでは、全国のスーパーマーケット、ドラッグストアにおけるたくさんの購買履歴データを基に、「誰が・何を・いつ・どこで・いくつ・いくらで買ったか」というように、市場における顧客属性(性別や年齢)ごとの商品動向をデータとして分析します。全国やエリアごとのメーカー別、ブランド別、商品別の購買動向や、顧客1人1人の「リピート状況」「併買状況(その商品と一緒に何を買っているか)」「スイッチング状況(買うものを変えているか)」まで把握することができます。

では、具体的には、どのようなデータが集まり、そこからどのようなことがわかるのでしょうか?

コロナ禍における消費者行動・心理の変化

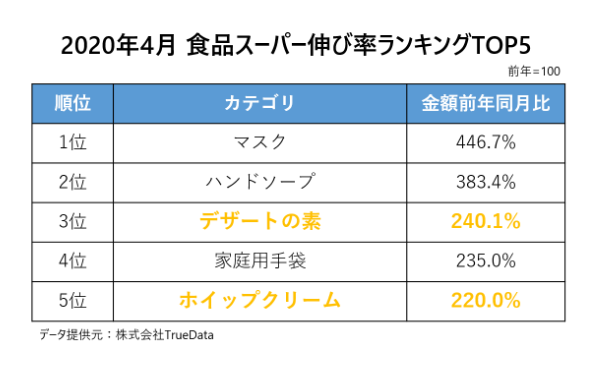

最初の緊急事態宣言が発令された2020年4月から6月までの、食品スーパーマーケットおよびドラッグストアにおける消費動向データをサンプルとして取り上げながら、コロナ禍において目まぐるしく移り変わっていく消費者の行動と心理の変化を見ていきましょう。

2020年4月には、食品スーパーマーケットにおける1レシートあたりの購買金額が17.7%増加しました。自宅での食事機会が増えたことや、外出自粛の影響により1店舗で必要な物をまとめて買おうとする行動変化が背景にある要因と考えられます。

そして、食品スーパーマーケットでは、「デザートの素」「ホイップクリーム」といったお菓子作り関連商品の売り上げが、前年の同月の3倍以上になりました。外出自粛の影響で、「おうち時間」を楽しむ消費が拡大している様子がわかります。

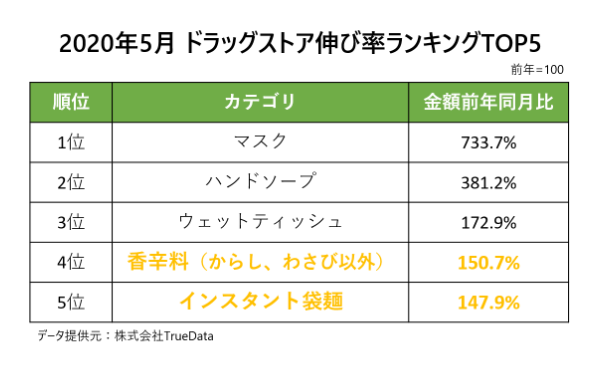

2020年5月は、品薄だったマスクの供給が回復したことで、食品スーパーマーケット、ドラッグストアともにマスクの売り上げが伸びました。食品スーパーのマスク売り上げは前年に対して約24倍という数字を記録しています。

ドラッグストアでは、おろしニンニク、おろしショウガ、ラー油などの「香辛料(からし、わさび以外)」や、手軽に調理できる「インスタント袋麺」が売り上げを伸ばしています。自宅で簡単に、手軽に食事を済ませたい消費者のニーズがうかがえます。

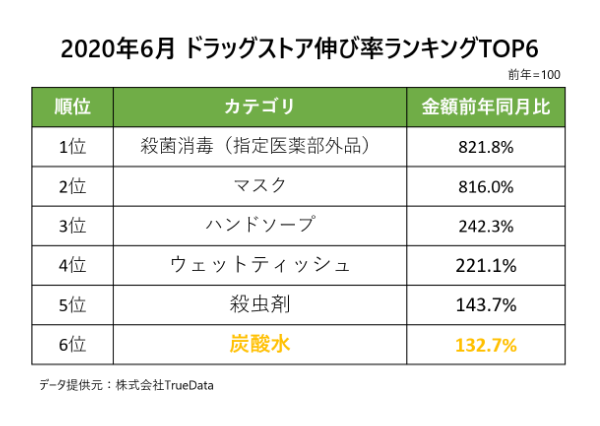

2020年6月は「マスク」「ハンドソープ」「ウェットティッシュ」など感染予防を目的とした商品が、引き続き好調な売れ行きを見せました。

なお、ドラッグストアでは「炭酸水」の売り上げが前年の同月よりも3割も増加しました。「Zoom飲み会」という言葉が流行したように、Zoomというビデオ通話アプリを使って、それぞれの家からオンラインで参加する飲み会を開くようになったこと、家で飲むお酒を作るために炭酸水を使うこと、また、在宅勤務によるドリンク需要増加の影響が考えられます。

ここまで見てきた3か月間のデータから、新型コロナウイルス感染症拡大にともなう社会の動きに対して、個人の消費動向がダイナミックに反応している様子がわかると思います。こうしたデータを活用することにより、消費者の行動や心理が変化するコロナ禍においても、仕入れる商品を考えることができるのです。

このように、私たちが普段何気なく商品を買っているときにも、どんな商品をどれだけ買っているかという情報が集められています。それらの情報をもとに、スーパーやドラッグストアは売れ筋の商品をつかみ、何をどれだけ仕入れるか決めているのです。

コメント